科技赋能破难题 废盐“蝶变”促发展—院推进6万吨熔盐氯化钛白产线达产达效系列报道之二

在6万吨熔盐氯化钛白产线全力迈向达产达效的壮丽画卷中,废盐处理环节恰似决定全局的关键枢纽,其运行状况直接关乎整个生产链条的稳定与效能。面对这一核心挑战,研究院以科技创新为强劲引擎,成功攻克废盐处理难题,为6万吨熔盐氯化钛白产线实现高效运行注入了澎湃科技动力。

6万吨熔盐氯化钛白产线所采用的熔盐氯化工艺,作为钛白粉生产领域的前沿技术,凭借高效与环保的显著优势,备受瞩目。然而,该工艺运行过程中产生的大量废盐,却成为横亘在产业发展道路上的“拦路虎”。废盐中钙、镁等杂质如同顽固的“毒瘤”,严重制约着其资源化利用进程。彼时,国内在这一领域尚无成熟的工业应用范例,研究院毅然扛起探索与突破的大旗。

自2012年起,研究院精准锚定废盐资源化利用的核心技术瓶颈,开启了一场涵盖设计工艺、实验验证、核心关键装备开发、工业应用等多维度全方位的技术攻关之旅。在这场没有硝烟的技术突围战中,科研人员以实验室为前沿阵地,以生产线为实践“试验田”,在无数次的摸索与优化中,终于开辟出一条废盐资源化利用的创新路径。

熔盐水淬环节堪称废盐产线需要率先攻克的“娄山关”。面对粗盐水悬浮物浓度剧烈波动、过滤处理能力捉襟见肘、管线频繁堵塞等重重困难,研究院环保技术研究所的张小龙勇挑重担,带领团队扎根生产现场,经过无数次研究论证,最终成功优化水淬工序关键工艺参数,让水淬工序得以平稳运行,为后续深度处理筑牢根基。

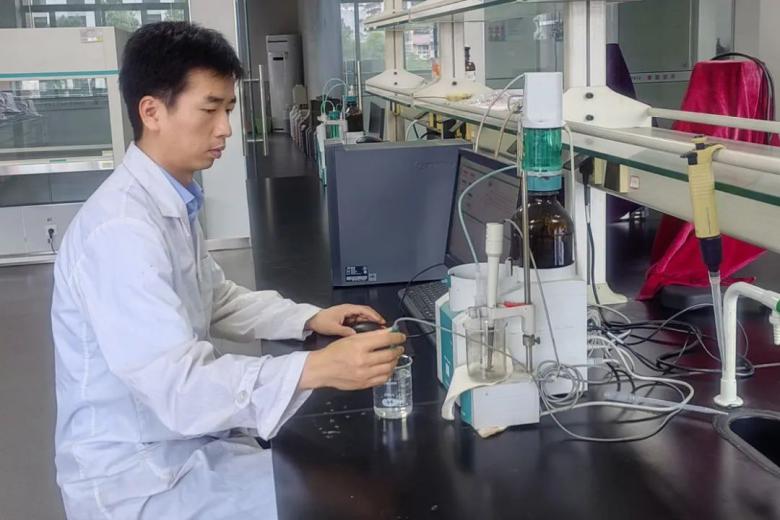

除杂工序是整个废盐处理工艺的“心脏”所在。研究院环保技术研究所的张衡带领攻关团队大胆创新,将实验室的“试验场”搬到生产一线,根据实际生产状况灵活调整除杂配比,有力保障了盐水水质的持续稳定。

在深度除杂结晶环节,研究院环保技术研究所的王建山基于严谨的理论计算,结合现场在线监测设备,精雕细琢每一个细节,实现了盐水稳定除杂,使产出的氯化钠纯度高达99%以上。

类似这样攻坚克难的场景,在研究院废盐项目课题组中屡见不鲜。

“从实验室的理论探索到万吨级产线的实际应用,每一步都充满未知与挑战。”废盐项目课题总负责人、研究院环保技术研究所高级研究员刘昌林回忆起攻关历程,感慨万千。在他的统筹协调下,废盐项目团队成员勠力同心,科研力量深度融入废盐产线建设,最终成功打通一条包含预处理、深度净化、资源回收的工业废盐全流程资源化利用通道。这条废盐产线的顺利投产,不仅充分满足了企业自身循环利用需求,更在全球范围内填补了熔盐氯化副产废盐资源化利用的技术空白。这一成套工艺及装备技术的重大突破,极大地推动了攀西钛资源高效高值利用进程,为攀钢钛产业高质量发展提供了坚实支撑。

熔盐氯化钛白产线废盐处理的成功实践,犹如一面镜子,全面“检阅”了研究院的科研实力。曾经的废盐在攀钢现代化产线上实现华丽转身,变身为循环利用的宝贵资源,这不仅彰显了企业雄厚的技术实力,更是攀钢在绿色制造征程中树立的一座耀眼丰碑。

“全流程工艺的打通,只是废盐产线运行的起点,实现产线连续稳定运行、持续降低成本才是长远发展的关键。”展望未来,刘昌林和他的团队目光坚定、信心满怀。他们将持续深耕,致力于降低运行成本、优化工艺流程、提升副产品质量,不断探索高质利用新路径,为行业转型升级贡献更多“攀钢智慧”。(环保所)